おつかれさまです。すぺきよです。

私は初めて就職して、かれこれ20以上年経ち、ずーっとシステムエンジニアとして働いています。

考えてみると、もう人生の半分以上はエンジニアとして働いていますね。

コロナ禍では、リモートワークも始まり、自宅で仕事用のプログラミングをしていました。

家で仕事をしているわけなので、当時幼稚園だった子供はどうしても仕事部屋に入ってきます。

その際に仕事しているとはわからず、モニターに写っているものを見て「なにをしているの?」と興味を示します。

そして、小学一年生になった息子はプログラミングをやってみたい熱が上がってきたようで、毎日のようにやってみたいというようになってきました。

教えてあげようにも算数的な知識が必要だし、専門書は難しい漢字も多く、小学生の子どもには難しい・・・。

何かいい本はないかと色々探してこの本に辿り着きました。

当ブログはアフィリエイト広告(Amazonアソシエイト・楽天アフィリエイト等)を利用しています。

この記事でわかること

- プロのエンジニアがこの本を子供向けに選んだ理由

- 本を見た時の子供の反応

- 小学一年生がチャレンジしてみた結果

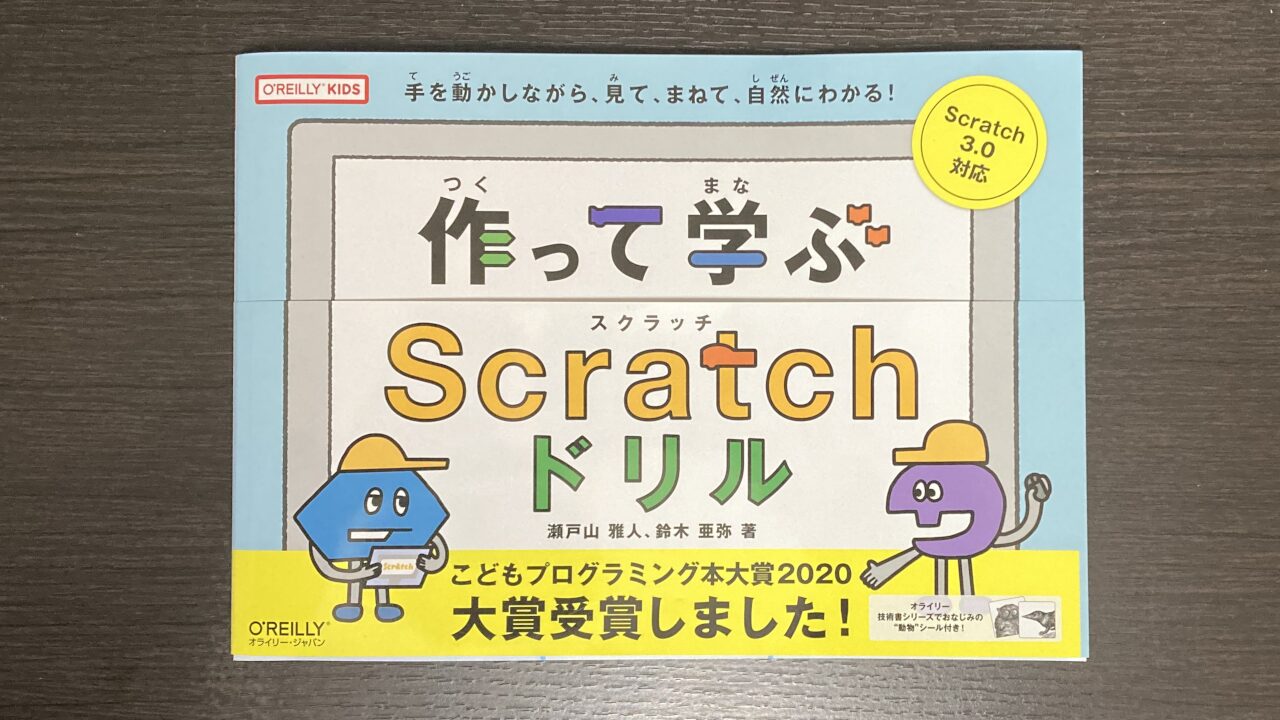

この本の基本情報

まずは、この本の基本情報です。

書籍情報

- 書名:作って学ぶScratchドリル

- 著者:瀬戸山雅人、鈴木亜弥 著

- 出版社:オライリー・ジャパン

- 発売日:2019年12月19日

- 対象年齢:小学3年生程度(目安)

- 価格:税込1,980円

- ページ数:104 ページ

- ISBN:978-4-87311-899-4

この本を選択した理由

色々あるScratchの本でこの本を子供向けに購入しようとした理由です。

出版元が安定のオライリー

昔からプログラムの本を買う時はオライリーを選んでおけという風潮があり、一定以上の信頼がありました。

今でも同じ言語やシステムの書籍があったらまずオライリーが出版しているものがないか探します。

それくらい信頼のあるオライリーから出ている本なので内容は安心できます。

海外の著者の場合、たまに和訳がおかしくて読みにくいこともありますが・・・。

キャラクターがピラゴラスイッチっぽい

子供が大好きピタゴラスイッチ。

この本に登場するキャラクターはピタゴラスイッチのキャラクターのようなテイストです。

この見た目なら子供も惹かれるだろうなと思い、この本を選択するきっかけとなりました。

内容がカラフルでとっつきやすい

オライリーの本というか、プログラムの本は基本的に白黒で文字ばかり。

記号がいっぱい並んだプログラムのサンプルが並んでいるものがほとんどです。

しかし、この本はScratchという特性もあるのかカラフルで、絵本のように読みやすそうだと感じました。

最初はキーボードやローマ字からスタートしてくれる

プログラムの本というと、基本的なPCの操作や入力方法、日本語を入力するためのローマ字などの知識はある前提で書かれています。

しかし、この本には、その辺りの基本的な操作についても解説があり、これなら子供一人でも学習ができるのではないかと感じました。

ページ数が少ない

一般的な技術書は大体200ページ以上ありますが、この本は子供向けというのもあってか、100ページ程度に抑えられています。

集中力の続かない子どもには良いサイズ感であると感じました。

ページがめくりやすく、開いたまま固定しやすい

一般的な計算ドリルのように、長めの長方形になっていて、短辺側で閉じられています。

これによって、1ページ目からめくりやすく、開いたまま固定しやすくなっています。

こどもプログラミング本大賞受賞

この本は、子供プログラミング大賞2020を受賞したそうです。

これも購入を選択する一助となりました。

買ってみた結果

次に買ってみて与えた時の子供の反応などについて。

食いつきがすごく良かった

プログラミングをやってみたいと言い続けていた子供がこの本を見た時の反応はすごく良かったです。

見た目のピタゴラスイッチっぽさもおおはまりでした。

目をキラキラさせて、中を見ていたのは印象的です。

毎日のように取り掛かっていた

購入してから数日間は毎日のようにPCに向かってプログラミングをやってました。

ただ、そこはまだ小学生。

30分もすると集中力が切れてました。

出来上がった作品を嬉しそうに見せてくれた

猫が画面上で動くプログラムや音を鳴らすプログラムなど、出来上がったものを嬉しそうに見せてくれました。

私も出来上がった作品を見ながら、買って良かったなと内心喜びました。

特に、プログラムの中で音を鳴らすセクションがあったのですが、そこが一番楽しんでいました。

注意点

少し古いので、画面の構成が少し変わっている

本の発売日が2020年ということで、少し書籍内の画像が古いようです。

ログイン画面の構成が当時のものと変わっているようで、少しログインに戸惑いました。

そのほかもほぼ問題ないかと思いますが、今後のアップデートによってさらに構成が変わる可能性もあるので注意が必要です。

習っていない漢字が出てくるので、小学一年生には難しい

購入の際は対象年齢までは意識していなかったのですが、この本は大体小学三年生くらいをターゲットにしているようです。

そのためか小学一年生や二年生程度で習う簡単な漢字にはルビが振られていません。

そのため、漢字をほぼ習っていない小学一年生には独学は難しいです。

早期学習のために小学一年生に与えるには、親がある程度横についてサポートする必要があります。

進めていく上で詰まることもあり、親のサポートが必要

漢字はもちろん、算数的な内容(四則演算と角度)やローマ字が求められることも小学一年生のうちの子には大変だったようです。

さらに、操作方法もおぼつかないし、プログラム的な考え方もわからず、詰まっては親に聞くということを繰り返していました。

私はエンジニアとして働いていることもありサポートは難しくはないのですが、ある程度親がプログラムをできないとプログラミング学習は難しいんだなぁと感じました。

結局最後は本の内容と比べての間違い探しなので、辛抱強さもまだたりないなぁと感じました。

まとめ

プログラムを初めて体験するにはちょうどいい本だと思います。

小学校低学年からと記載がありますが。内容的は小学三年生くらい向けのため、興味があると言っても小学一年生には難しかったみたいです。

最初の頃は毎日取り掛かって楽しそうにしていましたが、後半になるにつれだんだん難しくなって、詰まるようになってきてしまいました。

この頃にはコロナも明け、リモートワークも終わってしまっていて、サポートに使える時間があまりありません。

帰ってくる時間も20時を過ぎることも多く、土日のみのサポートでは子供の集中力は続かなかったようです。

そうなると残念ながら興味を失っていきました。

早いうちからプログラミングをさせてあげたかったですが、流石に足し算引き算もできない小学一年生には難しかったようです。

でも、まだプログラミング自体には興味があるようなので、無理強いせず、またやる気が出るのをゆっくり待つこととします。

実際の本の内容的には丁寧に書かれていて、文字よりもイラストが多いので、初めてプログラミングに挑戦する子どもにはちょうど良いと思います。

プログラミングをさせてみたいけど、どんな本がいいか迷っていたらこの本を一度お試しください。

子どもに限らず、プログラムに興味のある大人の方の第一歩にも悪くない一冊なのではないかな、と感じました。

もし詳細が気になったらぜひ、チェックしてみてください。

コメント